年長児対象

考える力を伸ばす「代表特別講座」

【少人数指導】理解の進んだ子にチャレンジできる学習を

(こぐま会インターネットお申し込みサイト)

| 女子校合格のための最終トレーニング | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

授業内容

難関女子校の頻出課題を演習します。この課題をしっかり身につけておくことで、多様な言い回しにも、本来身につけた考える力、正確な作業力を発揮できるようにと考えています。

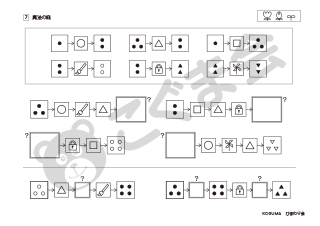

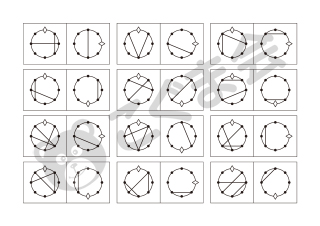

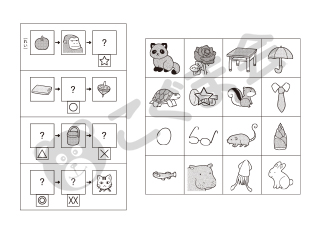

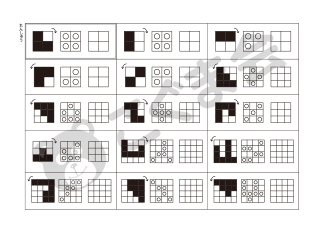

授業で使用するペーパー例(魔法の箱)

|

| 「聖心」合格にこれだけは外せない予想問題 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

授業内容

聖心女子学院初等科合格に向けて、最終段階に外せない問題を演習します。出題内容に対応できるよう今まで学習を積み上げてきたものを完成に向けて、考え方の整理をしていきます。

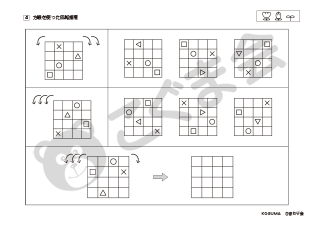

授業で使用するペーパー例(方眼を使った回転推理)

|

| 回転図形・回転推理 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

回転図形

入試で問われるポイント

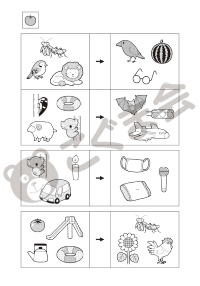

回転の要素を絡めた問題はいろいろありますが、その一つが回転図形です。描かれた絵や図形がある約束で回転するとどうなるかを、選択肢から選んだり描き表したりする問題です。図形になると、真四角や丸に描かれた形が回転する場合が多くみられます。回転による位置の変化もありますが、回転が絡むと問題がかなり難しくなります。右の問題も、どれだけ回転したかをひし形の位置の変化で判断しなければなりませんが、周りに描いてある黒い点の位置関係も手掛かりにして線を引かなくてはなりません。簡単なようで難しい問題ですので、挑戦してみてください。回転図形の基本練習は、立方体の一面に図形や絵をかいて、回転させてみる経験がよいと思います。

入試問題例

回転推理

入試で問われるポイント

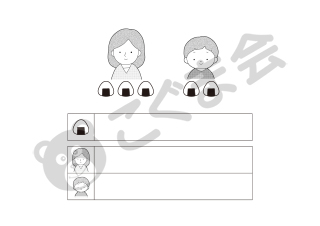

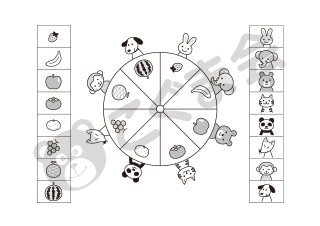

回転推理の典型的な課題は、観覧車の問題です。その考え方をもとに、回転テーブルやルーレットの問題に発展します。右の問題は、回転テーブルの問題ですが、求められる考え方は観覧車と同じです。「どこに行きますか」と「どの果物が来ますか」という2つの質問が典型的な問いかけです。この問題では、周りの動物たちは固定されていますが、問題によっては、周りの動物も動く場合があります。そのうえ逆回りです。こうした難しい回転問題もその基礎は観覧車ですから、これをしっかり学習してください。

入試問題例

真ん中のテーブルを見てください。このテーブルは果物をのせたまま右に回ります。

|

| 左右関係の理解・四方からの観察 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

左右関係の理解

入試で問われるポイント

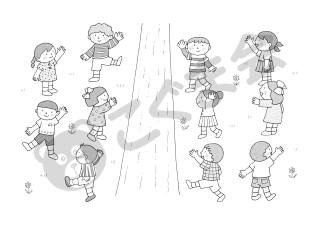

位置表象で扱う位置関係の中で、一番難しい課題は「左右関係の理解」です。これは、上下・左右関係(方眼上の位置)、前後・左右関係(四方からの観察)、地図上の移動の課題で問われます。右の問題は、一番基本となる人間の右手・左手に関する「左右関係の理解」ですが、この課題ができないとより難しい応用課題は解決できません。右手・左手、右足・左足だけでなく、~の右、~の左、といった位置関係も問われています。自分自身の右手・左手がわかっても、他人の右手・左手になると間違えるケースも目立ちます。特に向かい合った人の右手左手がどちらかを間違えないようにチェックしてください。

入試問題例

川をはさんで子どもたちが遊んでいます。これからお話しする子どもを探して印をつけてください。

四方からの観察

入試で問われるポイント

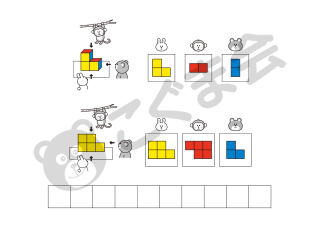

位置表象に関する入試問題の中で、一番多いのが「四方からの観察」です。一つのものの見え方が、場所が違うと違って見える、特に向き合った場合の左右関係が逆になるといった理解が基本です。以前は具体物を使った四方からの観察が一般的ですが、最近はつみ木を使った四方からの観察がよく出されています。つみ木になると、前後左右だけでなく、上から見たら……下から見たら……という問いも成立しますので、6方からの観察ということになり、最近では、上から見る問題が増えています。右の問題は、つみ木を前と右と上からの見え方を見て、いったいいくつのつみ木が積んであるかを問いかける問題です。つみ木の数を考える問題と四方からの観察が複合された難しい問題です。

入試問題例

上の絵を見てください。机の上のつみ木をまわりから動物が見ています。前から見ているウサギはつみ木の黄色いところ、右から見ているクマからはつみ木の青いところが見えます。木の上から見ているサルからはつみ木の赤いところが見えています。

|

| 逆しりとり・言葉つなぎ・言葉づくり | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

逆しりとり

入試で問われるポイント

しりとりのルールを理解したうえで、最後の言葉から最初の言葉に戻るのが「逆しりとり」です。右の問題は、考え得る質問のすべてを含んでいますので、何が理解できていないかをこの問題で点検してください。前後の言葉が分かっていて、その間の言葉を考える問題など、いろいろな問いかけの仕方がありますが、「逆しりとり」が一番難しく、これがしりとりを理解できたかどうかの目安になります。

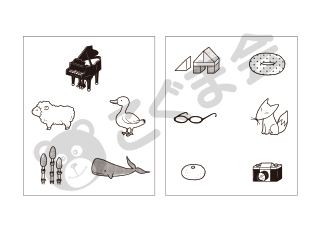

入試問題例

言葉つなぎ

入試で問われるポイント

「言葉つなぎ」は、一音一文字の理解を前提に成り立つ言葉遊びで、例えば前の言葉の後ろから2番目の音で始まる言葉を探してつないでいくものです。どこに何の音がつくかを素早く判断して、その音で始まる言葉を探し、つないでいく作業ですから、しりとりよりも格段に難しい課題です。右の問題は、真ん中の音が次の言葉の初めになるようにつないでいく問題です。

入試問題例

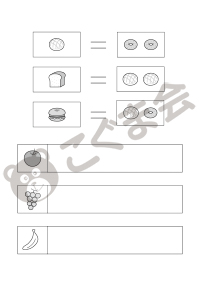

言葉づくり

入試で問われるポイント

「言葉づくり」は、どこに何の音があるのかを踏まえ、その音を組み合わせて新しい言葉をつくる課題です。右の問題は、最初の音、最後の音、真ん中の音を使ってできる言葉……というように、使う音の場所を変えて質問しています。該当する言葉を素早く探し、その音を組み合わせる作業はかなり大変です。

入試問題例

1番上にリンゴの絵があります。リンゴは「リ」と「ン」と「ゴ」という3つの音でできていますね。ものの名前は、いくつかの音でできています。

|

| 線対称・重ね図形 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

線対称

入試で問われるポイント

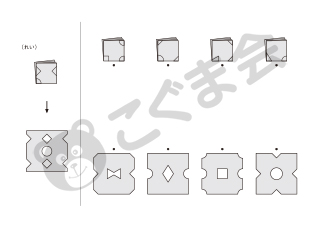

線対称の課題は、(1)半分に折った時ぴったり重なるように残り半分を描く、(2)折り紙を2つ折り、4つ折りにして切って開いたとき、どんな形ができているかを判断する、(3)鏡映像 ですが、一番多いのが(2)です。4つ折りから切る場合が多いため、ペーパーの前に実際に折り紙をいろいろ切らせてください。ペーパーに線をつけて判断することも有効な解決手段ですが、実際に切ってみることができなければ、本当に分かったことになりません。4つ折りの場合の基本は、真ん中に丸(四角)を1つ作るためにどこをどう切るか、丸を2つ切るためにはどうするか、丸を一つ切るやり方で違う角を切ったらどうなるか ですので、複雑な形を切る前にここをしっかり学習してください。

入試問題例

重ね図形

入試で問われるポイント

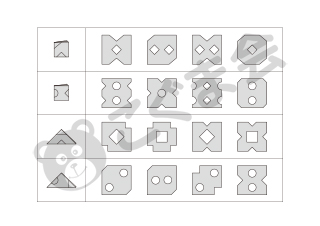

透き通った紙に描かれた形を2つ以上重ねたとき、新たにどんな形ができるかを問う問題が基本です。重ね方は、(1)そのまま上に重ねる、(2)半分に折って重ねる の2通りです。特に(2)では、どちらからどちら(例えば左→右)に折るかによって違った形ができる場合があるため、動く面と動かない面があることを把握することがポイントです。これを基本としながら、入試問題ではいろいろ工夫されます。右の問題は、回転図形とセットになったものです。回転して重ねたときにどの丸が見えるか(ということはどの丸が隠れてしまうか)という問題ですが、これだけ量があると難しくなります。基本となる重ね図形の問題と他の要素が絡んで応用問題となりますので、重ねた場合どうなるかを正確に判断できるように学習してください。

入試問題例

れんしゅうのお部屋を見てください。この形は透明な紙にかかれていると考えてください。

|

| 夏の学習総点検テスト | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

合格に向けた夏の成果の確認と、直前2カ月の課題チェック

夏休みの頑張りは、必ず入試本番で生かされます。夏の終わりには、どこまでできて、どこで理解できなくなっているかをしっかり把握し、残りの2カ月で弱点を克服しなければなりません。「夏の学習総点検テスト」では、最近の頻出課題を中心とした問題に取り組み、8月末時点での学力をチェックし、弱点を分析してお伝えいたします。夏の学びの確認と入試直前2カ月の対策としてぜひお勧めします。

※本講座は、ご自宅でもご受講いただけます 使用ペーパー例 (折り紙の線対称)

自宅受講の方法

● 対象

ばらクラス生 ● お申し込み 恵比寿本校受付に直接お申し込みいただき、お支払いも同時にお済ませください。 ● 受講の流れ

|