週刊こぐま通信

「代表のコラム」入試問題を使った学力点検

第922号 2025年3月7日(金)

こぐま会代表 久野 泰可

こぐま会代表 久野 泰可

昨年秋の2025年度入試で出題された主要16校分の問題を領域ごとに分析し、典型となる問題を「 こぐま会久野泰可監修 2025年度小学校入試厳選50問」として編集しました。実際に出された問題を領域別に集めましたので、2026年入試対策としてお役立てください。私が現場指導者の立場で重要だと考えたこれらの問題に、何が大事なのか、何が難しいのか、問題ごとにコメントを付けました。そして問題集の前書きに次のように書きました。

はじめに――

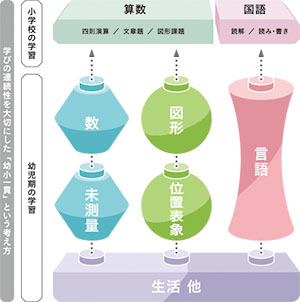

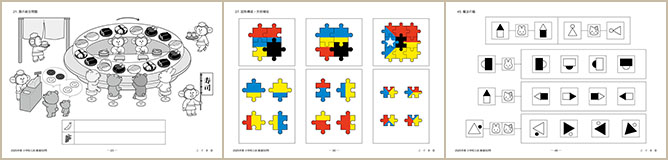

2024年の秋に行われた2025年度小学校入試において、出題された問題を領域別に分析し、そのうち50枚を厳選し最新問題として編集しました。選択した問題は、必ずしも難しいものだけではありません。未測量・位置表象・数・図形・言語・生活他の6つの領域のうち、典型的な問題を選びました。最近よく出される問題が何かを知ることによって、学習対策が有効に立てられるはずです。ここに掲げた問題以外にもたくさんの問題がありますが、それも含め2025年度入試の問題を見ると、領域別によく出された問題は以下のようになります。

- 未測量 シーソーを使った重さくらべ・つりあい

- 位置表象 位置の移動・四方からの観察

- 数 数の総合問題・数の構成・数のやりとり

- 図形 図形構成・線対称

- 言語 話の内容理解・一音一文字・しりとり・言葉つなぎ

- 生活 他 法則性の理解・魔法の箱・理科的常識問題

コロナ以前の問題とくらべると、難易度はそこまで高くありませんが、工夫された問題が多くみられます。1回の指示で問題の意図がつかめるかどうかが大事です。やさしそうに見える問題でも、初めて取り組む問題は子どもにとって難しい問題になります。その意味でも、難しい問題だけでなく、工夫されたいろいろな問題にあたり、2026年度の入試対策として活用してください。それぞれの問題に子どもが躓きやすい点、解き方のポイントをコメントしましたので、参考にしてください。私たちが入試問題を分析する観点は、こぐま会の教室で行っている教科前基礎教育の内容構成に沿って行っていますが、その内容は以下の通りです。

では、いつこの問題に取り組むのが効果的かというと、春休みから5月連休にかけて一度取り組んでみてください。もちろん過去問ですから今すべてできるわけではありません。基礎段階の学習を終えた今、何ができて何ができないかを知っておく必要があります。難問ばかりではありませんので、年長の4月段階でできる問題も数多くありますが、反面できない問題もあるはずです。なぜできないのかをよく分析し、その問題の基礎は何かをしっかり押さえ、これからの家庭学習の参考にしてください。8月終わりまでにすべてができるように目標を立てて学習してください。問題集の前書きにも書きましたように、入試でよく出される問題はある程度決まっています。9月以降はその課題に対して徹底したトレーニングが必要です。

年長4月の段階で、何がわかっていて何がわかっていないのかを保護者の皆さまが知っておくことはとても大切なことです。その意味で、この50問を点検テストのように使ってみることが大事です。4月の段階で全部できなくては駄目だということではありません。これからの学習対策を立てるためにも、ぜひ活用してください。

この問題集は、今年取り組んでいただくことに意味があるため、限定500部の発行です。「ショップこぐま」「こぐまネットショップ」を中心に、主要書店の何店舗かのみに置かせてもらいます。「ショップこぐま」で購入された方には、2025年度入試における領域ごとの分析を文章化した冊子「2025年度小学校入試分析速報」を3月15日以降無料でお配りいたしますので、ぜひ活用してください。

- 読み・書き・計算はまだ早い!

こぐま会代表 久野泰可 著「子どもが賢くなる75の方法」(幻冬舎)

家庭でできる教育法を一挙公開

家庭でできる教育法を一挙公開

子どもを机に向かわせる前に実際の物に触れ、考えることで差がつく。- 食事の支度を手伝いながら「数」を学ぶ

- 飲みかけのジュースから「量」を学ぶ

- 折り紙で遊びながら「図形」を学ぶ

- 読み聞かせや対話から「言語」を学ぶ

KUNOメソッド こどもがかしこくなる絵カード(幻冬舎)

幼児の日常生活の中にある学びをカード化!

おうちで体験できるKUNOメソッド子どもたちの生活の中でできる学習経験を、ご家庭でより実践しやすいようにカード化いたしました。お求めは、SHOPこぐま・こぐま会ネットショップ ・全国の書店・各書籍ECサイトにて