週刊こぐま通信

「室長のコラム」幼稚園での公開保育

第679号 2019年6月21日(金)

こぐま会代表 久野 泰可

こぐま会代表 久野 泰可

先日、ある私立幼稚園の放課後、その園に通う年長の子どもたちを対象にKUNOメソッドによる事物教育・対話教育の授業を公開で行いました。公開でというのは、保護者の皆さま・幼稚園の先生方・小学校の先生方にご覧いただいたという意味です。こぐま会におけるKUNOメソッドの教育は、小学校受験のための準備教育ではなく、幼児期における基礎教育であるということを皆さまに知っていただくために、要請があればどこへでも出向いて公開授業を行ってきました。大阪市の地域研修会でも行いました。韓国では、年長1クラス30名ほどを対象に行ったこともありました。香港では日系の幼稚園で行い、インドやベトナムでも現地の子どもたちを対象に行ったこともあります。もちろん言語の問題もありますので、通訳をつけての授業ということになります。私がこうした活動を積極的に行っているのは、メソッドの開発者として、現場で通用しないメソッドでは意味がないと考えているからです。それだけでなく、教育理念を述べただけでは、本当の意味で「事物教育」や「対話教育」の実際が伝わらないのではないか、教え込みの教育ではないといいつつ一体どんなやり取りを子どもとするのか・・・そうした疑問に答えるためには、実際の授業を見ていただくのが一番いいと考えているからです。理論だけを並べ立てて、子どもの前では何もできない大学研究者では、幼児教育を変革する力にはなりません。現場を第一に考え、そこから発想して作り上げたメソッドであるならば、子どもの前で実践することが一番良い伝え方だと思っているからです。ただ、日常的に係わり、子どもたちとのある種の信頼関係ができていれば、どんなことが起きるかは大体想像できますが、はじめて会った子どもたちがどう受け止め、どう動いてくれるのかは全く分かりません。そのような状況で、楽しい学びの雰囲気や信頼関係をつくって授業を行うのは難しいことです。しかし逆に言えば、1回限りの出会いかもしれないその瞬間を大切にし、すべての子どもたちに受け入れてもらえる授業でなければ何の意味もありません。その意味で真剣勝負です。

今回の公開授業は「図形感覚を育てる教育」として、こぐま会の教室でも行っている「秘密袋」を中心とした内容です。

- 「秘密袋を使った図形の学習」

-

【学習意図】

- 触索で形の特徴をつかむ

- 触索した形を描いてみる

- 見本を見て形を描く(特にひし形・立方体)

- 立方体つみ木を使って形を構成する(立体構成)

- つみ木を1つずつ動かして形を変えていく(変化した部分と変化しない部分)

【カリキュラム】- 秘密袋:形の特徴をつかむ・形を描く

(A) 触ったものの感じを言葉で表現する(具体物)

(B) 見本と同じつみ木を触って取り出す(立体)

(C) 触ったものを描く(平面) (D) 図形模写(画用紙に描く 三角・ひし形・立方体)

(D) 図形模写(画用紙に描く 三角・ひし形・立方体)

- つみ木を使った構成

山手線ゲーム

(1)実際に動かすところを見て、1個ずつ変化させる

(2)見本帳をみて、1個ずつ動かして変形させる

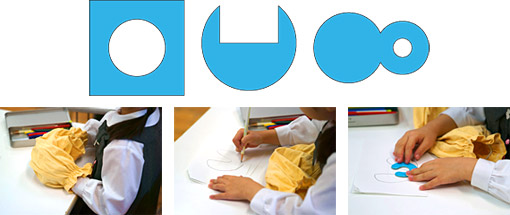

この「秘密袋」という授業は、ピアジェの図形認識の実験からヒントを得て行っているものです。触索だけで物事の特徴をつかむことができるかどうかという課題ですが、独自にオリジナルな袋(ひみつ袋)を作り、その中に具体物・つみ木・平面図形などを入れて、両手で触って物事をイメージするものです。今回は立体図形の導入部分に取り入れて行いました。

最初にそれぞれ違った具体物を袋に入れます。それを触った時、物の名称を言うのではなく、どんな感じがするかを言葉で表現してもらいました。中には、ボールやつみ木の他、スポンジ・スプーン・歯ブラシ・バナナ・苦瓜などの具体物も入れます。バナナを触った子は、「バナナ」と言ってしまえば簡単ですが、名前を言ってはいけない約束で、相手に分かるように伝えなければならないため苦労します。

教師:「どんな感じがした?」

子ども:「つるつるしている」

教師:「ほかにはどう?」

子ども:「曲がっていて、何かまるを切ったような感じ」

子ども:「折ることもできそう」

「まるを切ったような感じ」といったのは、多分曲がっているということをそう表現したのだろうと思います。子どもは持ち合わせている言語を駆使して、最大限相手に伝えようと考えます。触索を通して湧き出てくる言葉を必死に伝えようと努力します。漠然と物事に取り組むのではなく、「どんな感じがしたか教えて?」という問いかけに一生懸命考えて言葉をひねり出す・・・そうした経験が大事です。

この授業は、触った感じを言葉で表現させるものですから、「言語」の授業でもあるわけです。ひとつの素材を使って、物事を知るために必要な、さまざまな分野の認知機能を高める効果があるものです。苦瓜やバナナを入れた理由は、楽しく学ぶ雰囲気づくりに、笑いも必要だと考えたからです。こうした授業演出は、幼児の場合はどうしても必要になってきます。つみ木やボールの中に食べ物まで入っているという意外性が、子どもたちの興味を引き出すのです。

その後の授業は、

- 袋に入っている6つの形の中から、見本と同じものを触索で取り出す

- 袋の中の平面的な3つの形を触索し、描きやすい順番から描いてみる

- 三角・ひし形・立方体を、お手本を見て模写する

ところで、図形模写の場面では結果にやはり差は出ました。しかし、今までこうしたことを何もやってこなかった子どもたちが、三角形を描き、ひし形を描き、最後の立方体を模写するまで投げ出すこともなく取り組んでいました。通常何も学習していない子どもが描く立方体は、(図1)のように3つの面があることを表現するだけです。それがだんだん観察力が高まると、斜めの線が描けるようになります(図2)。その斜めの線が描けるか描けないかは、この形をどう見たかによります。平面の四角として見た子はやはり斜めの線が描けません。つみ木や箱をイメージした子どもは斜めの線の存在に気づくはずです。ここがポイントですから、全員で最後に模写する場合は、必ず最初に「この形は何に見えますか」と、問いかけます。その上で描く手順を伝えてあげると、みんな大体似た形は描けるようになります。ちょっとしたアドバイスで描けるということは、この形を描くためのレディネスは身についていると考えて間違いありません。逆に言えば、せっかく描けるだけの力を持っているのに、それを発揮できないでいる子どもたちが相当いるという証です。子どもたちは学びたがっているのです。それを阻止しているのは大人です。大人の勝手な「遊びか、勉強か」といった発想が、子どもたちの伸びる芽を摘み取ってしまっているのです。

ところで、図形模写の場面では結果にやはり差は出ました。しかし、今までこうしたことを何もやってこなかった子どもたちが、三角形を描き、ひし形を描き、最後の立方体を模写するまで投げ出すこともなく取り組んでいました。通常何も学習していない子どもが描く立方体は、(図1)のように3つの面があることを表現するだけです。それがだんだん観察力が高まると、斜めの線が描けるようになります(図2)。その斜めの線が描けるか描けないかは、この形をどう見たかによります。平面の四角として見た子はやはり斜めの線が描けません。つみ木や箱をイメージした子どもは斜めの線の存在に気づくはずです。ここがポイントですから、全員で最後に模写する場合は、必ず最初に「この形は何に見えますか」と、問いかけます。その上で描く手順を伝えてあげると、みんな大体似た形は描けるようになります。ちょっとしたアドバイスで描けるということは、この形を描くためのレディネスは身についていると考えて間違いありません。逆に言えば、せっかく描けるだけの力を持っているのに、それを発揮できないでいる子どもたちが相当いるという証です。子どもたちは学びたがっているのです。それを阻止しているのは大人です。大人の勝手な「遊びか、勉強か」といった発想が、子どもたちの伸びる芽を摘み取ってしまっているのです。今回、小学校受験とは全く関係のない私立の幼稚園でKUNOメソッドの授業を行ったのは、次のような目的を持っていたからです。

- 授業を受ける子どもたちは、普段経験のない集団学習をどう感じるだろうか

- 意図的な知育は小学校受験のため・・・とお考えの保護者の皆さまは、幼稚園で行われている保育とは違う、今回の学習をどうご覧になるのか

- 毎日の保育に奮闘する幼稚園の先生方には、こうした学習と子どもたちの取り組みを見て、どう感じるだろうか

こうした、さまざまな人たちの立場から見て今回の授業内容を検討し、無理のない形で日常の保育の中に取り入れていくことができれば、今注目されている幼児教育改革にひとつの方向性を見出すことができるのではないかと期待しています。小学校とのつながりを考えた幼児教育のあり方が、こうした授業を通して議論されていくことを望んでいます。