週刊こぐま通信

「室長のコラム」上海での研究授業に参加して

第619号 2018年4月6日(金)

こぐま会代表 久野 泰可

こぐま会代表 久野 泰可

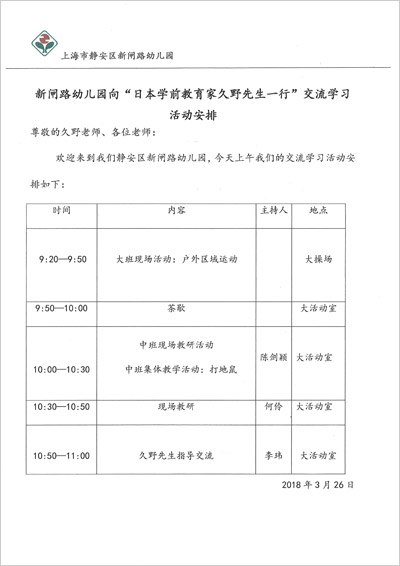

3月22日から27日まで上海を訪問し、幼稚園での研究授業を参観したり、こぐま会の著作物を中国で出版するための話し合いに参加したりしてきました。今回の訪問は、南京で始まったKUNOメソッドによる幼児教室の先生方の研修が主な目的でしたが、前回の研修会にも参加されていた女性が園長を務める幼稚園で行われた研究授業に参加し、意見交換をしてきました。

最初は、年長児の校庭での活動を見学しました。子どもたちは出来合いの遊具だけでなく、職員の皆さまが工夫して作られた遊具を使って自由に遊んでいました。時間の最後に、音楽に合わせて行う体操や踊りを見学しました。校庭に出された遊具をみんなで片付ける様子も見学してきました。以前、ある幼稚園の先生が「一人っ子でみんなわがままに育っているのが中国で一番問題です」とおっしゃっていましたが、そんなことはありません。みんなで使ったタイヤを運んで収納したり、重いマットを3~4人で協力して運んでいました。日本ではあまり見られない、時間を決めた活動の中で、子どもたちは前向きに取り組んでいました。その後、ホールに準備された会場で、年中児の授業を見学しました。私たち日本人6名を含め、15名ほどの教育関係者が見ている前で、担当教師が自分で考えたカリキュラムで授業をし、それについて現場教師や参加者が意見交換するという研究会でした。

最初は、年長児の校庭での活動を見学しました。子どもたちは出来合いの遊具だけでなく、職員の皆さまが工夫して作られた遊具を使って自由に遊んでいました。時間の最後に、音楽に合わせて行う体操や踊りを見学しました。校庭に出された遊具をみんなで片付ける様子も見学してきました。以前、ある幼稚園の先生が「一人っ子でみんなわがままに育っているのが中国で一番問題です」とおっしゃっていましたが、そんなことはありません。みんなで使ったタイヤを運んで収納したり、重いマットを3~4人で協力して運んでいました。日本ではあまり見られない、時間を決めた活動の中で、子どもたちは前向きに取り組んでいました。その後、ホールに準備された会場で、年中児の授業を見学しました。私たち日本人6名を含め、15名ほどの教育関係者が見ている前で、担当教師が自分で考えたカリキュラムで授業をし、それについて現場教師や参加者が意見交換するという研究会でした。

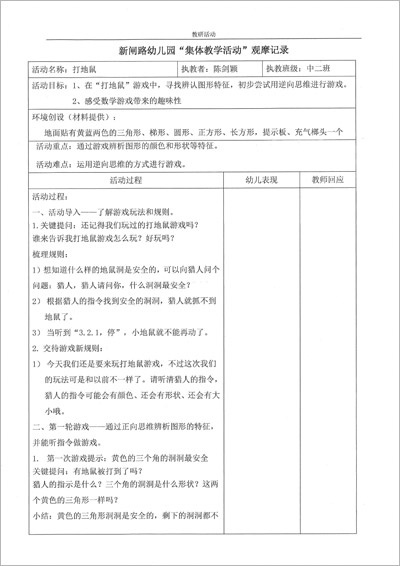

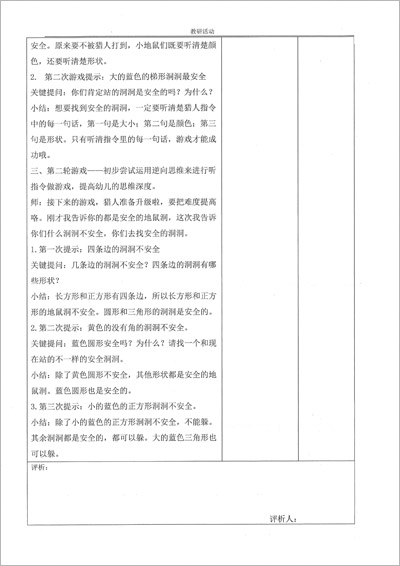

今、中国の幼稚園では、ゲームを使った学習指導が流行のようです。今回は「もぐらたたきゲーム」を題材にして、図形の特徴を認識することを課題とした授業でした。子どもたちがもぐら役、教師がハンター役になります。もぐらがハンターに捕まらないように、「ハンターさん、安全な穴を教えてください。」と教師に問いかけ、その答えをヒントに、安全な穴を探す(その穴に入るとたたかれない)というものです。例えば「黄色い三角の穴は安全な穴です」といった具合に、教師が指示した形の穴に逃げ込むという設定で、色と形の学習をしていました。そして、ストップの指令を聞いたらもう移動できないというルールで行われました。また、授業が発展すると「逆算思考」の考え方でゲームをします。逆算思考というのは、今回の場合、安全な穴ではなく、「安全ではない穴を教えるから、それをヒントに安全な穴を探してください」というものです。安全ではない穴以外が安全であると考え、その穴に入ることができるかどうかを考えさせるものです。例えば、「辺が4つあるものは安全ではない」と指示したり、「黄色で角のない穴は安全ではない」また、「小さく青い正方形の穴は安全ではない(大小2つの青い正方形が準備されている)」という指示を出していました。

今、中国の幼稚園では、ゲームを使った学習指導が流行のようです。今回は「もぐらたたきゲーム」を題材にして、図形の特徴を認識することを課題とした授業でした。子どもたちがもぐら役、教師がハンター役になります。もぐらがハンターに捕まらないように、「ハンターさん、安全な穴を教えてください。」と教師に問いかけ、その答えをヒントに、安全な穴を探す(その穴に入るとたたかれない)というものです。例えば「黄色い三角の穴は安全な穴です」といった具合に、教師が指示した形の穴に逃げ込むという設定で、色と形の学習をしていました。そして、ストップの指令を聞いたらもう移動できないというルールで行われました。また、授業が発展すると「逆算思考」の考え方でゲームをします。逆算思考というのは、今回の場合、安全な穴ではなく、「安全ではない穴を教えるから、それをヒントに安全な穴を探してください」というものです。安全ではない穴以外が安全であると考え、その穴に入ることができるかどうかを考えさせるものです。例えば、「辺が4つあるものは安全ではない」と指示したり、「黄色で角のない穴は安全ではない」また、「小さく青い正方形の穴は安全ではない(大小2つの青い正方形が準備されている)」という指示を出していました。この授業は、私たちが「分類」の課題や「私は誰でしょう」という課題として普段行っている内容です。一見、劇を見ているような雰囲気の授業でしたが、そこに込められた授業者の意図はしっかりと伝わってきました。12名の子どもたちも、最後まで楽しそうに集中して取り組んでいました。

授業終了後、授業担当者がその日の授業の意図と実践した感想を述べ、参観した現場教師たちも感想を述べ、それに基づいて意見交換をするというスタイルの研究会でした。私も、こうした形の研究会に海外で参加するのは初めてで、どんな意見が出されるのか興味深く聞いていましたが、そこで驚いたことがひとつありました。同じ園に勤務する先生方の意見がとても厳しく、日本ではありえない光景でした。

「今日の内容は易しすぎる」

「今日の内容は易しすぎる」「会話するチャンスが少なすぎた」

「床に描いた形が多すぎた」

「教師の話の仕方が早口すぎた」

授業の内容や方法を批判する意見が多く、こうした議論のスタイルがこの園では日常的になされているのか、あるいは日本人とは違った中国人独特の国民性なのか良く分かりませんが、日本人が行う研究会では授業者を称える意見が多いのに比べ、あまりにも違うのに驚きました。切磋琢磨するための厳しい意見交換の場に身をおき、本来の議論のあるべき姿を垣間見て、ここでも日本との違いを痛感しました。同じ職場の教師たちがこうした議論を繰り返し、授業経験を積み重ねていくことによって、教育内容は改善されていくのでしょう。最後に、私の方から授業の感想として、内容が易しいと感じたら教師も参加して意図的に間違った穴に入り、「なぜそれがだめなのか」を子どもたちに質問していくような方法をとれば、会話するチャンスや難易度を高めることができるのではないかということを述べました。また、若干一方的過ぎた授業を子ども主体に変えるためには、子ども自身が考える場を多くつくり出すことが大事であるということを伝えました。簡単にできてしまうゲームでは、何の成長も見られません。そこに壁があってこそ、それを乗り越えようとする試行錯誤の中に、子どもたちが成長するチャンスがあるはずです。一見、劇風だといったのは、やはり教え込みの延長にある、教師が子どもを動かすといった考えがどこかに潜んでいるのではないか、と感じたからです。それを改善しないと「子どもの考える力」は育たないということを最後に伝えました。

言葉がうまく理解できない現場で通訳の話を聞きながら、しかし、子どもたちの動きを見ていれば、今何をしようとしているのか、よくわかります。今回の研究授業を見てあらためて「日本の幼稚園はいったい何をやっているんだろう」と強く感じました。やはり、幼稚園教育の目標が曖昧で、学習課題が明確でないところに一番の問題があるのだと思います。

自由保育・遊び保育といった伝統に呪縛されたままの日本の幼児教育に「新しい風」を吹き込まなければ、尊敬されてきた日本の教育がいつの間にか忘れ去られていってしまう気がします。時代の変化に合わせた、幼児教育の改革が急務であることは間違いありません。