週刊こぐま通信

「学習相談Q&A」【質問9】

2007年2月16日 回答

受験生の皆さまの学習相談に、こぐま会室長がお応えします。 第8週の授業で、交差点の曲がり方を練習しましたので、その応用として地

図上の移動の学習を家で行なったのですが、よくわからないようです。どのように考え、指導したらいいのでしょうか。

ばらクラス第8週の授業で、右手・左手の学習の一環として、教室ないの道を実際に歩き、交差点を右に曲がったり、左に曲がったりする練習を行いました。これは、確かに将来の地図上の移動の学習の基礎ではありますが、その学習を終えたからといって、すぐに地図上の移動が解るわけではありません。自分が実際に動いてみることと、ミニカーや人形を自由自在に動かすこととの間には、認識の上で大きな開きがあります。つまり、自分で歩けたからといって、すぐに「地図上の移動」のペーパーができるようになるわけではありません。

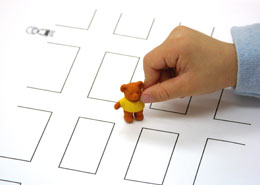

ばらクラス第8週の授業で、右手・左手の学習の一環として、教室ないの道を実際に歩き、交差点を右に曲がったり、左に曲がったりする練習を行いました。これは、確かに将来の地図上の移動の学習の基礎ではありますが、その学習を終えたからといって、すぐに地図上の移動が解るわけではありません。自分が実際に動いてみることと、ミニカーや人形を自由自在に動かすこととの間には、認識の上で大きな開きがあります。つまり、自分で歩けたからといって、すぐに「地図上の移動」のペーパーができるようになるわけではありません。自分が歩いた後、次に学習しなくてはならないのは、自分以外のものを使って、一つの交差点の曲がり方を繰り返し練習することです。その際、ミニカーであれ、人形であれ、そのものの視点に自分を置くことができるかどうかがポイントになります。ミニカーならば、自分が運転手になったつもりで、また人形であれば、自分がその人形になったつもりで、考えられるかどうかということです。その置き換えがうまくいくようになれば、地図上の移動の課題は半分以上解決したことになります。

ひとつの交差点への入り方は、4通りあります。その中には、今自分が見ているのと同じ方向で置き換えができるものもありますが、あとは同じ向きではありませんから、どちらから入ってどのように進んでいくかをよく見極めなくてはなりません。ちょうど自分が見ているのとは反対の方向から交差点に入っていく場合、左右が逆になります。ここが一番難しいのです。この曲がり方を繰り返し練習してください。

その上で、たくさんの道が交差する交差点を、次から次へと曲がっていかなくてはならないのですが、入試における「地図上の移動」の設問は大きく二つあります。

(1) お話全部を聞き終わってから移動する場合

(2) お話を聞きながら、即座にいくつかの交差点を曲がっていく場合

(1)の場合は、お話をしっかり記憶しておかなくてはならない難しさがあります。(2)の場合は、記憶する必要はないのですが、とっさに右・左を判断しなくてはならない難しさがあります。どちらが難しいか一概に言えません。どちらで問われてもできるように二つの方法をしっかり練習してください。

動いているものに自分を置き換え、その視点に立って左右を判断しなくてはならないために、この地図上の移動は、子どもにとって大変難しい課題です。自分以外のものの視点に立つということは、「四方からの観察」にも必要とされる考え方です。ですから、そうした共通の課題をこなすことによって、地図上の移動も理解しやすくなっていくはずです。少し時間を置いて、違う課題も学習しながら、またこの移動の課題に戻るという方法も必要です。基礎段階が終わる5月末ごろまでにできるようになれば、全く心配は要りません。