週刊こぐま通信

「学習相談Q&A」【質問7】

2007年2月9日 回答

受験生の皆さまの学習相談に、こぐま会室長がお応えします。 図形模写の能力が劣っているのではないかと心配しています。どのような練習をしたら良いのか、教えてください。

図形模写といっても、その中身はさまざまです。線の模写・形の模写・立体物の模写などいろいろあります。また、点図形も位置表象の観点もありますが、見方を変えれば「図形模写」の一つでもあります。小学校入試でなぜ、この図形模写の課題が多いかというと、形の認識ということだけでなく線の模写で螺旋を書かせる課題などは、小学校に入学して以降の運筆能力との関連もあるからです。私が以前フランスの幼稚園を見学したとき、聖心でよく出されていた螺旋の模写に子どもたちが真剣に取り組んでいました。フランス語の運筆練習のひとつだと思いますが、全く同じものでした。

図形模写といっても、その中身はさまざまです。線の模写・形の模写・立体物の模写などいろいろあります。また、点図形も位置表象の観点もありますが、見方を変えれば「図形模写」の一つでもあります。小学校入試でなぜ、この図形模写の課題が多いかというと、形の認識ということだけでなく線の模写で螺旋を書かせる課題などは、小学校に入学して以降の運筆能力との関連もあるからです。私が以前フランスの幼稚園を見学したとき、聖心でよく出されていた螺旋の模写に子どもたちが真剣に取り組んでいました。フランス語の運筆練習のひとつだと思いますが、全く同じものでした。また、基本図形の模写は、個人向け知能検査に「ひし形の模写」が昔からあるため、そのあたりが出題の根拠になっているのではないかと思います。5~6歳児がどれだけ正確にひし形が模写できるかが、図形能力を測る一つの柱になっていた関係で、ひし形を含めた基本図形の模写が入試でも出されていたのではないかと思います。

ところで、ひし形の模写がある時期の子どもに難しいのはなぜでしょうか。それは、斜めの線だけで構成された図形だからです。点図形でも、難易度は点の数の多さだけでなく、斜めの線をどれだけ使った形であるかどうかで決まる面があります。子どもたちは成長の過程で、まず三角を描く難しさに直面し、それが解決すると、今度はひし形を描く難しさに直面します。

子どもたちが描いたひし形の評価は、対角線が直角に交わっているかどうかが一つの決め手になりますが、その観点を入れて評価すると、5~6歳児の子どもが描いたひし形も、まだ完璧ではありません。しかし、入試を控えた夏休みごろになるとみんな上手に描けるようになります。ですから最近は、「ひし形」だけを模写させる課題は出題されません。

それに変わって登場しているのは、立体物の模写です。立方体の模写が多いのですが、これはだいぶ以前に、筑波大付属小学校で出されたのが最初だと思います。最近では、立方体だけでなく直方体や三角柱など他の立体も出始めていますが、この立体物の模写も子どもたちにとっては相当難しい課題です。

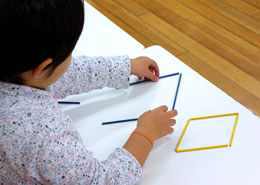

ためしに立方体を模写させてみてください。見本もいろいろな角度から描けますが、基本は正面が正方形で上面と側面が見えるかたちです。しかし、子どもは正面の正方形は上手に描けても、そこにつながる上面と右面の斜めの線が描けないのです。お手本を見せ、何に見える?とたずねると、たいていの子が「四角」というのです。斜めの線が上手に描けている子に同じ質問をすると「積み木」とか「箱」「さいころ」という答えが返ってくるのです。つまり、お手本を自分の知りうる具体物としてイメージしてみた子は、斜めの線がちゃんと描けるのです。正面の正方形だけに着目して「四角」と答えた子は、あとの二つの面とのつながりが難しく、3つの面は描けるのですが斜めの線が描けないのです。

ここで大事なのは、模写を練習する場合、難しいお手本であればあるほど、「何かに見立てる」ということです。こじつけでもいい、何か自分の知っている「具体物」をイメージすることによって、難しい線も描けていくということです。これは、立体物に限らず、点図形で斜めの線が多い難しいお手本でも同じことが言えます。

図形模写の課題は、やはり練習によって解決していくしかありませんが、今述べたように難しくなる原因はあるのですから、その壁を一つ一つ乗り越えていくしかありません。その乗り越え方は、今お伝えしたことを参考にしてください。30分も1時間もかけたのでは子どもも飽きてしまいますので、毎日5分でも10分でもいいですから、継続するということが大事です。

線の模写・基本図形の模写・立体部の模写と、少しずつ難しくしていくのが良いと思います。