週刊こぐま通信

「子どもはどこでつまずくか」(6)観点を変えることは、なぜ難しいのか

2008年12月12日 回答

受験生の皆さまの学習相談に、こぐま会室長がお応えします。【質問6】

生活用品や、色板カード、トランプカードなどを使って行う仲間集め(分類)において、一度作った集合を壊して、別な観点で仲間集めをする課題がなかなかできません。

仲間の数を指定した分類となるとなおさらできません。どのような学習を試みたら良いのでしょうか。

生活用品や、色板カード、トランプカードなどを使って行う仲間集め(分類)において、一度作った集合を壊して、別な観点で仲間集めをする課題がなかなかできません。

仲間の数を指定した分類となるとなおさらできません。どのような学習を試みたら良いのでしょうか。

生活用品をカード化したものを使って仲間集めをさせると、1回目は間違いなくできるはずです。用途に着目する子、材質に着目する子、時には形に着目する場合もあります。その仲間分けの理由を聞いても大体きちんと説明できます。しかし、その集合を一度壊し「今度は違った仲間集めをしてください」と問いかけると、考え込んでしまう子がたくさん出てきます。一度発見した「ものの共通性」を破棄して別な観点で・・・・といわれても、子どもにとってはそう簡単にできるものではありません。

生活用品をカード化したものを使って仲間集めをさせると、1回目は間違いなくできるはずです。用途に着目する子、材質に着目する子、時には形に着目する場合もあります。その仲間分けの理由を聞いても大体きちんと説明できます。しかし、その集合を一度壊し「今度は違った仲間集めをしてください」と問いかけると、考え込んでしまう子がたくさん出てきます。一度発見した「ものの共通性」を破棄して別な観点で・・・・といわれても、子どもにとってはそう簡単にできるものではありません。幼児期の子どもたちにとっては、一度発見した観点を離れ別な観点に立つというのは、とても柔軟な思考力が必要です。ひとつの観点にこだわり続ける傾向は「知的自己中心性」といわれていますが、幼児期の教育はまさしくこの「知的自己中心性」からの脱皮が目標です。それが論理的思考力の芽生えとなっていくからです。ピアジェはそれを「可逆的思考」と言っていますが、具体的には観点を変えたり、元に戻したり・・・という考え方が必要だということになります。

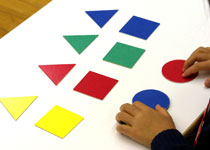

「観点を変えた分類」はそうした意味でとても大事な課題です。色板カードやトランプカードは仲間分けする観点がかなりはっきりしていますので、観点を変える練習には最適です。自分でいろいろな観点に立って分けられるようになったら、「3つの仲間に分けてください」というように、分ける仲間の数を指定した分類にも挑戦してください。

ところで、観点を変えたり、元に戻したりすることが論理性を育てる意味で大事だと前述しましたが、入試問題の中で難問といわれている問題をよく分析していくと、こうした「観点を変える」問題が多いことに気がつきます。四方からの観察・数のやりとり・量における逆対応・回転位置移動・数における逆思考等、難しいとされる問題には「視点を変える」ことの重要性が求められています。

量の保存で求められる考え方もまったく同じことです。水面の背が高くなった点だけにものの見方が集中してしまうと、同量であるという答えはいつまでたっても出てきません。水面が高くなった分、容器が細くなっているということに気づけば、「はたして多くなったのだろうか」と疑問を持つはずです。そうした別な観点に目がいくことによって、保存課題は解決していきます。

観点を変えることはさまざまな学習を通して身についていくはずですから、今回の分類課題だけを練習しておけば良いということではありません。いつもそうしたことの重要性を頭に入れて、子どもの学習に臨めば、学ぶチャンスはたくさんあるはずです。特に、観点を変えるひとつのきっかけは、逆から考えるということです。とても単純な事ですが、大きい順から見たら小さい順に見てみるとか、重い順を考えたら軽い順も考えてみるというように、普段当たり前のように行っている質問を「逆から聞く」というように変えてしまうことで、物の見方が多様になっていくはずです。

「数のやりとり」が難しいのは、数が増えた方の子だけを考えているからです。だから同数の場合「1個あげると違いは1個」になってしまうのです。増えた方の子だけでなく減った方の子も考えれば、片方は1個増え、片方は1個減るという事実に気づくはずです。そうすれば、1個あげることによって違いは2個になるということは理解できるはずです。

「数のやりとり」が難しいのは、数が増えた方の子だけを考えているからです。だから同数の場合「1個あげると違いは1個」になってしまうのです。増えた方の子だけでなく減った方の子も考えれば、片方は1個増え、片方は1個減るという事実に気づくはずです。そうすれば、1個あげることによって違いは2個になるということは理解できるはずです。観点を変えてものを考えることは、論理的思考力の土台を形成する上でとても大事なことです。今回の「観点を変えた分類」もそうしたものの一つと考え、楽しくかつ徹底した学習をしてください。