週刊こぐま通信

「室長のコラム」来年秋に受験する皆さまへ

第407号 2013/10/4(Fri)

こぐま会代表 久野 泰可

こぐま会代表 久野 泰可

神奈川県の私立小学校の面接試験はほとんど終了し、10月22日から始まる本試験を待つばかりとなりました。また、都内の学校の願書受け付けも始まり、いよいよ入試本番です。毎年のことですが、この10月は、今年の受験生を一番良い状態で試験場に送りだす準備をすると同時に、来年秋に受験する皆さんを迎え入れる準備もしなければならない時期であり、1年で一番忙しい時期となります。

9月29日(日)に、来年受験される現「ゆりクラス」の皆さまに集まっていただき、11月から始まる新年度の授業の進め方についての説明会を行いました。また、9月から始まったセブンステップスカリキュラム「ステップ1」の学習内容について、「何が大事か」「受験問題とどのように関係するか」「家庭学習のポイントは何か」等をお伝えしました。「ステップ1」といえども、入試に良く出される問題も多く、これから「ステップ7」まで積み上げていくための基礎学習として、その重要さをお伝えしました。

これから1年間かけて準備しようとする皆さまの意気込みは、今年受験する皆さまの意気込みと勝るとも劣らないものを感じます。しかし、同時に熱心さのあまり「暴走」してしまわないか、心配な一面も感じます。「暴走」と称した意味は、先取り教育をしてしまうこと、つまり極端なことを言えば、11月から始まる受験クラスに進級した途端「過去問」に取り組むような、間違った先取り対策を行うのではないかという懸念です。1年後に自らの力で解ければよい問題を1年前倒しで行っても、できないのは当たり前です。しかし、焦る気持ちから、誰よりも早く過去問トレーニングに入ることを自己目的化し、誰が考えても間違っていると感じる「教え込みのペーパー特訓」が始まるのです。多くの受験塾が率先して行っていると言われる「ペーパーを使っただけの過去問トレーニング」を、準備教育のスタートである年中11月から行ったらどうなるか、冷静に考えればその誤りに気付くはずなのに、「小学校受験は毎日大量のペーパーをこなさなければ合格できない」と、どこかでマインドコントロールされているために、疑問を感じながらもその方針を受け入れてしまっているのです。しかし、そうした「詰め込み教育」で入学してきた子どもたちの学力が、入学後、伸びないという現実を踏まえ、型にはまったペーパー教育に学校関係者が警告を発しているのです。

これから1年間かけて準備しようとする皆さまの意気込みは、今年受験する皆さまの意気込みと勝るとも劣らないものを感じます。しかし、同時に熱心さのあまり「暴走」してしまわないか、心配な一面も感じます。「暴走」と称した意味は、先取り教育をしてしまうこと、つまり極端なことを言えば、11月から始まる受験クラスに進級した途端「過去問」に取り組むような、間違った先取り対策を行うのではないかという懸念です。1年後に自らの力で解ければよい問題を1年前倒しで行っても、できないのは当たり前です。しかし、焦る気持ちから、誰よりも早く過去問トレーニングに入ることを自己目的化し、誰が考えても間違っていると感じる「教え込みのペーパー特訓」が始まるのです。多くの受験塾が率先して行っていると言われる「ペーパーを使っただけの過去問トレーニング」を、準備教育のスタートである年中11月から行ったらどうなるか、冷静に考えればその誤りに気付くはずなのに、「小学校受験は毎日大量のペーパーをこなさなければ合格できない」と、どこかでマインドコントロールされているために、疑問を感じながらもその方針を受け入れてしまっているのです。しかし、そうした「詰め込み教育」で入学してきた子どもたちの学力が、入学後、伸びないという現実を踏まえ、型にはまったペーパー教育に学校関係者が警告を発しているのです。私がこの小学校受験に関わり始めてから40年間、一貫して主張してきた「教え込みの弊害」が、学校の先生方から語られているということは、いかに詰め込み教育の弊害が、入学後の学校生活で出ているかということの表れだと思います。来年秋の受験に向けて、これから準備教育をスタートさせたいと考えている保護者の皆さまに、間違った受験対策の弊害を知っていただきたいと思います。ペーパーのみの教え込みの教育では、子どもの思考力は育たないし、それどころか、合格はしたものの入学後に大きな問題を抱えてしまうということを、しっかり認識してください。また、受験準備の教育は特別な教育ではなく、幼児期の基礎教育の延長であることをしっかり踏まえ、「受験」を幼児教育の最大の動機づけとして受けとめ、日々の学習に力を注いでいただきたいと思います。

9月から始まった「ステップ1」の授業も来週で終了し、2回のトレーニングを経て、11月からは「ステップ2」の学習に進みます。ステップ1で学習したことは、次のような点で入試対策の基礎となっています。

- 第1週 : 未測量 「大きさ・多さくらべ」

- 順序数の考え方につながる、量の系列化を学び、思考の方法としての量の相対的な見方を身につける。

- 第2週 : 位置表象 「前後・上下の理解」

- 位置表象の基本である、前後・上下の関係を学び、ここでも、順序数の基礎として、位置の系列化・相対化の見方を身につける。

- 第3週 : 数 「計数・5の構成」

- 正しく数えることをあらゆる場面で行い、これからの数学習の基礎をつくる。また、計算の基礎として、数の構成を暗算できるようにするために、まずは5の構成から始める。これから10までの数については、同じようにその数の構成を暗算できるようにする。そのスタートとしての「5の構成」である。

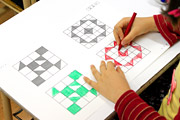

- 第4週 : 図形 「基本図形の理解」

- 基本平面図形の特徴を、折り紙や竹ひごを使って学び、基本図形の構成や、ひし形の模写等、今後の学習に必要な図形的センスを身につける。

- 第5週 : 言語 「一音一文字」

- 日本語の基礎となる「一音一文字」を理解し、その応用として、同頭音・同尾音・しりとりを学ぶ。最近の言語領域で良く出される問題の全ての基礎をここで学ぶ。

- 第6週 : 数 「分類」

- 集合数の基礎として、ものごとの共通性を発見する経験を積む。また、観点を変えた生活用品の分類作業を通して、『視点を変える』思考法を学ぶ。

受験準備のスタートとして、以上のような目的を持って行いました。まだスタートしたばかりですから、ペーパーはほとんど使わず、意図を実現するために用意した具体物教材やカード教材を使って授業を進めました。この導入段階で学ぶことに興味を持てば、入試対策は半分以上成功です。学ぶ意欲をどう育てるか、それが今一番大事なのです。