週刊こぐま通信

「室長のコラム」新しい学力観による入試

2005/06/09(Thu)

こぐま会代表 久野 泰可

こぐま会代表 久野 泰可

一時期やさしくなった入試問題も、ここ2~3年の間に再び難しくなったような気がします。新しい傾向の問題を分析していくと、学校側の学力観がはっきりと読み取ることが出来ます。私立小学校全体が入試問題の質を変えようと研究している背景には、最近の社会全体の動きが反映しているように思えます。その一つが、世の中全体で言われている「学力低下現象」です。私立小学校も、子どもたちの学力低下に相当苦労しているはずです。そのため、最近では授業時間や授業方法を変えたり、ゆとり教育とは一線を画した独自の教科書を作ったり、また、宿題の質や量を変えたり・・・といろいろ工夫しています。特に日本の子どもたちの「論理数学的思考力」や「言語表現力」の低さをどう解決しようかと必死に取り組んでいます。今の子どもたちに欠けているものは何か。それをどう解決したら良いのか・・・そこから生まれる「新しい学力観」が、今、多くの学校で小学校入試の問題をも変えつつあるのです。算数であれ、国語であれ、今新しい学力観を支える考え方は、「読み・書き・計算」等の技術ではなく、本当に物事を深く理解し、相手を説得するために必要な「論理性」なのです。

一時期やさしくなった入試問題も、ここ2~3年の間に再び難しくなったような気がします。新しい傾向の問題を分析していくと、学校側の学力観がはっきりと読み取ることが出来ます。私立小学校全体が入試問題の質を変えようと研究している背景には、最近の社会全体の動きが反映しているように思えます。その一つが、世の中全体で言われている「学力低下現象」です。私立小学校も、子どもたちの学力低下に相当苦労しているはずです。そのため、最近では授業時間や授業方法を変えたり、ゆとり教育とは一線を画した独自の教科書を作ったり、また、宿題の質や量を変えたり・・・といろいろ工夫しています。特に日本の子どもたちの「論理数学的思考力」や「言語表現力」の低さをどう解決しようかと必死に取り組んでいます。今の子どもたちに欠けているものは何か。それをどう解決したら良いのか・・・そこから生まれる「新しい学力観」が、今、多くの学校で小学校入試の問題をも変えつつあるのです。算数であれ、国語であれ、今新しい学力観を支える考え方は、「読み・書き・計算」等の技術ではなく、本当に物事を深く理解し、相手を説得するために必要な「論理性」なのです。昨年秋に行われた雙葉小学校の問題を是非見てください。数の問題にしろ、言語の問題にしろ、問われているのは、「論理的なものの見方」です。雙葉小学校の問題は、最初から過去問をパターン化してトレーニングしてきたような子には解けません。物事に働きかけ、試行錯誤を繰り返し、答えの根拠を自分で説明できる能力を身につけてこなければ、決して解けるものではありません。また、パターン化したペーパートレーニングで仮に100点をとっても、「これまでのような試験内容では、本当に伸びる力を発見できない。」と入試担当の先生方は感じ始めているのです。だからこそ、今の子どもたちに一番欠けている能力を、いろいろ工夫して問いかけ、子どもの伸びる芽を正当に評価しようとしているのです。こうした学校側の動きをすばやく捉え、有効な対策を講じないと、一生懸命勉強したわりには、新しい傾向の問題に歯が立たない・・・ということにもなりかねません。

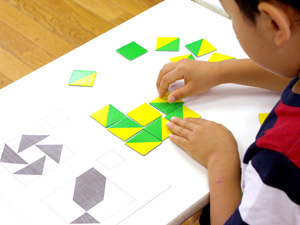

ところで、幼児期の子どもにとっての論理性とは何でしょう。それは、「違う視点にたって物事を考えられるか」ということと「時間の経過を戻して考えられるか」の2点に集約できます。こうしたものの見方は、事物教育によってこそ、初めて培われるものなのです。こぐま会では、これまで23年間、「論理的思考力の育成」に目標をおいて、教室での指導を行ってきましたが、私たちの方針が間違っていなかったことを確認するとともに、さらに新しいカリキュラムの創造と、発達に見合った教具・教材の開発に全力を傾けていきたいと思います。