週刊こぐま通信

「知育を軽視する日本の幼児教育が危ない」幼児の学習をどう組み立てるか

第14号 2014/4/22(Tue)

こぐま会代表 久野 泰可

こぐま会代表 久野 泰可

伝統的な「遊び保育」ではなく、学びの順序を踏まえた基礎教育が大事だと主張しているのは、決して子どもにとっての「遊び」の教育的な意味を否定しているわけではありません。実際子どもたちは、生活や遊びの中でいろいろな事を学んでいるからです。例えば、数の認識について言えば、意図的な教育の場を準備しなくても、遊びや生活の中で必要に応じて子どもたちは数の理解を深めています。いわば「数の自己教育」をしているわけです。ですから、「遊び保育」の教育的意味は十分評価しなければなりませんが、教科学習につなげるという意味で、そこで経験したことが「概念」や「思考法」にまで高まっているかどうかという点を考えると、はなはだ疑問です。仮に、活動・経験は幼児期にし、それにつながる学習の積み上げを小学校に入学してから行うという系統性がしっかり出来上がっていれば何ら問題ないのですが、幼児期の経験と小学校での学習が一貫していない点が大問題なのです。

伝統的な「遊び保育」ではなく、学びの順序を踏まえた基礎教育が大事だと主張しているのは、決して子どもにとっての「遊び」の教育的な意味を否定しているわけではありません。実際子どもたちは、生活や遊びの中でいろいろな事を学んでいるからです。例えば、数の認識について言えば、意図的な教育の場を準備しなくても、遊びや生活の中で必要に応じて子どもたちは数の理解を深めています。いわば「数の自己教育」をしているわけです。ですから、「遊び保育」の教育的意味は十分評価しなければなりませんが、教科学習につなげるという意味で、そこで経験したことが「概念」や「思考法」にまで高まっているかどうかという点を考えると、はなはだ疑問です。仮に、活動・経験は幼児期にし、それにつながる学習の積み上げを小学校に入学してから行うという系統性がしっかり出来上がっていれば何ら問題ないのですが、幼児期の経験と小学校での学習が一貫していない点が大問題なのです。幼児期の活動の意味を大人の側から教育的に分析しても、それが期待通りに子どもに身についているかというと甚だ疑問です。経験が学力の基礎として子どものうちに定着するためには、小学校に先送りするのではなく、経験した活動を踏まえて、幼児のうちに「概念」や「思考法」にまで高めておかなければなりません。そこに、幼児期における基礎教育の教授法を編み出す必要があるのです。

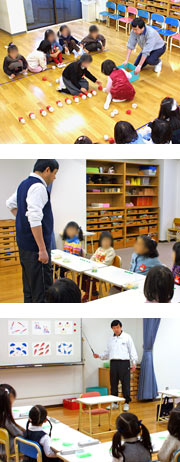

「KUNOメソッド」で行われている「3段階学習法」は、そうした考えに基づき、指導の現場で編み出した、子どもが無理なく理解する教授法だと確信しています。つまり、

1. 体を使った全体での活動

2. 手を使い、ものごとに働きかける個別学習

3. ワークブックを使った繰り返しのトレーニング

この三段階の学習法で同じテーマの学習をすることによって、概念や思考法が身につき、それが教科学習の基礎になっていくのです。幼児期の発達に見合ったこの方法から考えれば、「遊び保育」は最初の段階の活動だけであり、その反対側に位置する「ペーパートレーニング」だけの教育は、最後の段階だけを繰り返すトレーニングになり、その結果教え込みの教育にならざるを得ないのです。

では、具体的にどうしたらよいのでしょうか。年中の11月に行う数の学習は、ひき算の基礎となる「一対一対応」の学習ですが、3段階の学習に沿ってその内容をまとめると以下のようになります。

- 1. 体を使った全体での活動

- A) 対応の考え方を身につけるために、花瓶と花・鍋と蓋・コップとストロー等を出して、「どちらが多いか少ないか」をみんなで考えるB) 玉入れをし、「どちらが勝ったか」を調べる方法を考える。幼稚園で行う一緒に高く投げて1・2・3と数える方法だけでなく、ほかの方法がないかどうかを考えさせる

- 2. 手を使い、ものごとに働きかける個別学習

- 一人一人に2色のおはじきを渡し、数を比較させる。

その際、

「どちらが多いか」「どちらが少ないか」等の質問にどう答えるかを練習する

「どちらがいくつ多いか」「どちらがいくつ少ないか」

「ちがいがいくつか」「同じにするにはどうするか」 - 3. ワークブックを使った繰り返しのトレーニング

- A) 対応づけのための線結びの方法を学ぶB) きれいに並んだものだけでなく、ばらばらに配置されたものの数を比較するために線結びの方法を練習するC) 「どちらがいくつ多いか」だけでなく「どちらがいくつ少ないか」の質問にも答えられるようにする

ひき算の基礎として大事な「一対一対応」の考え方を学ぶために、これだけの経験とトレーニングをしなければなりません。そこで身に付けた思考法がひき算の基礎になっていけば、教科学習にスムーズに入っていくことができるのですが、今の学校教育は「5-3はいくつ」から始まる教育になってしまっています。ひき算の考え方がわからないまま、抽象的な数の世界で、計算主義の教育が延々と続くのです。「読み・書き・計算」だけが幼児期の基礎教育ではないと以前書きましたが、その意味がお分かりいただけましたでしょうか。