週刊こぐま通信

「知育を軽視する日本の幼児教育が危ない」学習目標を明確にもつ

第7号 2014/2/25(Tue)

こぐま会代表 久野 泰可

こぐま会代表 久野 泰可

幼稚園教育要領や保育所保育指針が、現場サイドの人間から見るとあまりにもあいまいなのは、そもそも幼児期の基礎教育の在り方についての具体的な議論がなされていない証拠でもあるように思います。「数概念」を育てることや、「空間認識」を育てることが大事だと言いつつ、一体何をどう学習すれば良いのか・・・何も分かっていないのではないかと思わざるを得ません。あるいはまた、やるべきことは分かっていても、それを実際に実践した時、指導案に掲げた内容がどのように子どもたちの「考える力」となっていくのかの検証も何もないまま、心理学の成果だけを頼りに、好ましい経験を羅列しているだけのようにも思えます。子どもたちの生活や遊びを分析し、その経験が将来の学習活動につながっていることは指摘できても、それが子どもに身につくこととは必ずしもイコールではありません。望ましい活動が、意図どおりに子どもの力となって身についていく道筋はとても複雑であり、指導者の視点だけでなく、教育を受ける子どもの視点での検討が必要です。その視点が欠落しているところが、あいまいな表現しかできない最大の理由だと思います。

幼稚園教育要領や保育所保育指針が、現場サイドの人間から見るとあまりにもあいまいなのは、そもそも幼児期の基礎教育の在り方についての具体的な議論がなされていない証拠でもあるように思います。「数概念」を育てることや、「空間認識」を育てることが大事だと言いつつ、一体何をどう学習すれば良いのか・・・何も分かっていないのではないかと思わざるを得ません。あるいはまた、やるべきことは分かっていても、それを実際に実践した時、指導案に掲げた内容がどのように子どもたちの「考える力」となっていくのかの検証も何もないまま、心理学の成果だけを頼りに、好ましい経験を羅列しているだけのようにも思えます。子どもたちの生活や遊びを分析し、その経験が将来の学習活動につながっていることは指摘できても、それが子どもに身につくこととは必ずしもイコールではありません。望ましい活動が、意図どおりに子どもの力となって身についていく道筋はとても複雑であり、指導者の視点だけでなく、教育を受ける子どもの視点での検討が必要です。その視点が欠落しているところが、あいまいな表現しかできない最大の理由だと思います。「数概念を育てる」と一口に言っても、その内容を議論しなければ何も実践できません。数が絡めばすべて「数概念を育てることだ」といっても、それは何も語っていないことと同じです。そもそも幼児期の子どもたちの「数概念」がどのように成長し、何が大事かの議論がないまま「数体験」をいくら並べても、それは、数の概念を育てることにはなりません。子どもの生活や遊びの中にある数的な体験を、どのように意識化させ、どのような学習に結び付けていくかの議論が必要です。

あいまいさの典型は、「幼稚園教育要領」を見れば明らかです。この中で、数の学習は「環境」という領域に入っていますが、その中の「ねらい」では、

(3) 身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。

また、「内容」では、

(8) 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。

と述べています。

「感覚を豊かにする」「関心を持つ」ということだけで、現場の先生方が何をやったら良いのかわかるのでしょうか。このあいまいな表現こそ、幼児の数概念を育てるプログラムが何もない証拠です。

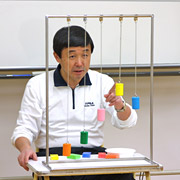

私たちが教室で数に関する学習をする場合は、子どもたちの生活や遊びにテーマを求め、その上で学習の到達目標を掲げた教育活動を行っています。学習単元も以下のようにしっかりと構成し、らせん型カリキュラムで繰り返し指導しています。

(1) 分類

(1) 分類(2) 分類計数

(3) 同数発見

(4) 数の構成

(5) 一対一対応

(6) 一対多対応

(7) 数の等分

(8) 数の増減

(9) 数のやりとり

(10) 交換

さてどうでしょう。現場の保育士が、子どもたちの活動の中に数概念の育成につながる経験を見つけ出し、それを教育の対象とするならば、従来のやり方を大転換しなければいけません。活動の中に数的経験を意図的に取りいれること。その経験の上に、より単純化したカリキュラムで反復学習をすること。そして、その学習が本当に子どもに身に付いたかどうかを検証すること・・・そうしたきめ細かなプログラムが必要です。そのことを考えた時、あまりにもあいまいな「幼稚園教育要領」は、実践の場では何の役にも立たないと言わざるを得ません。少なくとも、小学校以降の学習指導要領レベルまで具体化しないと、逆にとんでもない実践、つまり小学校の内容を易しくして下ろすということになってしまいます。