年中→年長→小1における学力の推移

2025年9月9日(火) 久野雅弘

前回は、各学年の平均正答率に触れながら、各学年における学習目標についてお伝えしました。今回は、年中と年長、年長と1年生の差に注目しながら、子どもたちが年齢とともにどのように学力を身につけていくかについて考えていきたいと思います。

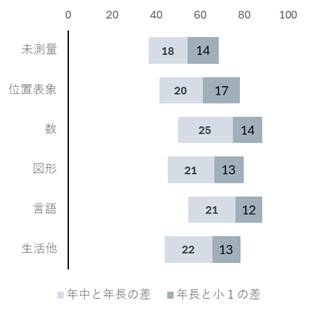

これは、領域別に「年中と年長の差」と「年長と小1の差」を表したグラフです。薄いグレーの左端が年中の平均正答率、薄いグレーと濃いグレーの境界が年長の平均正答率、濃いグレーの右端が小1の平均正答率です。全体の正答率が、[年中]47%→[年長]69%→[小1]82%と上がっていたのに対し、領域別にみると、それぞれに差の割合が異なっていることがわかります。特に、未測量と位置表象は、年中→年長と年長→小1の差が同じくらいになっています。この結果から、小1以降も、継続して学習する必要があると考えられます。

これは、領域別に「年中と年長の差」と「年長と小1の差」を表したグラフです。薄いグレーの左端が年中の平均正答率、薄いグレーと濃いグレーの境界が年長の平均正答率、濃いグレーの右端が小1の平均正答率です。全体の正答率が、[年中]47%→[年長]69%→[小1]82%と上がっていたのに対し、領域別にみると、それぞれに差の割合が異なっていることがわかります。特に、未測量と位置表象は、年中→年長と年長→小1の差が同じくらいになっています。この結果から、小1以降も、継続して学習する必要があると考えられます。

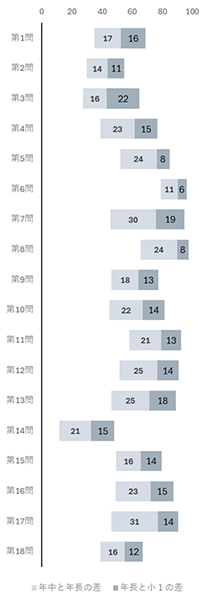

問題別平均点

第1問 長さくらべ

第2問 単位の考え方

第3問 方眼上の位置

第4問 方眼上の移動

第5問 等分

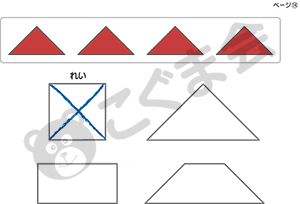

第6問 同図形発見

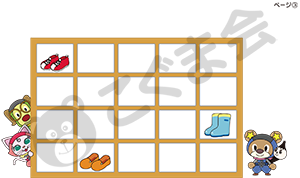

第7問 点図形

第8問 時系列

第9問 仲間はずれ

第10問 三者関係

第11問 四方からの観察

第12問 一対多対応

第13問 包含除

第14問 図形分割

第15問 指示の聞き取り

第16問 話の内容理解

第17問 図形系列

第18問 回転つみき

一方で、⑮指示の聞き取りは、年中と年長の差と年長と小1の差の割合がほぼ同じ結果でした。また③方眼上の位置については全18問中で唯一、年長と小1の差が、年中と年長の差を上回っていました。この2つの問題に共通することは「聞く力」です。

少し話がそれてしまいましたが、③方眼上の位置や、⑮指示の聞き取りの問題を通じてわかることは、日常の中で、子どもたちは「聞く」と「話す」という行為によって、相手の言っていることを理解する力を自然と身につけていくという点です。ここで言う「自然と」とは、良くも悪くもという意味です。勝手に身についていく訳ではありません。特に、冒頭でお伝えした未測量と位置表象の学習は、生活場面に近い課題が多く、「量を表す言葉」や「位置を表す言葉」が身についてるかが、学習の理解度に大きく影響します。さらに、学習を進めていく上で、生活に馴染みがある生活語だけでなく、概念語も必要になるため、そうした言葉も幼児期のうちにある程度身につけておくことが大切です。幼児期の教育課題として「聞く力」と「話す力」を明確に掲げ、大人が子どもたちと密に対話すること、そして、それを小学校入学後も継続していく必要がある、ということを、今回の結果から改めて学ぶことができました。

次回は、1年生でも難しかった課題を中心に、幼児期の学びが小学校の学びにどうつながっていくか、を考えていきたいと思います。